うつ病

- 気持ちが沈んでしまう

- やる気がわかない日がある

- 物忘れが増えた、気になる

- 集中力が続かなくて困る

- 夜うまく眠れない

- すぐ疲れてしまう感じがある

- お腹が痛い、調子がすぐれない

- 頭が重い、痛むことが多い(頭痛

- ふわっとする感じが続く(めまい)

- 人と話すときに緊張する

- 会社や学校に行きたくても行けない日がある

- 集中できずうっかりミスが増える

- 人づきあいがしんどく感じる

気分が晴れない、何も楽しくない…それは「うつ病」の始まりかも

近年、日本国内のうつ病患者は増加傾向にあります。 最近では新型コロナウイルスの感染症の流行も影響し、経済協力開発機構(OECD)の調査で日本国内におけるうつ病の人(うつ状態の人も含む)の割合が2倍以上に増加していることがわかりました。 うつ病は、初期症状を見逃さないことがとても大切です。 本記事では、うつ病の症状や原因、治療方法などについて詳しく解説します。

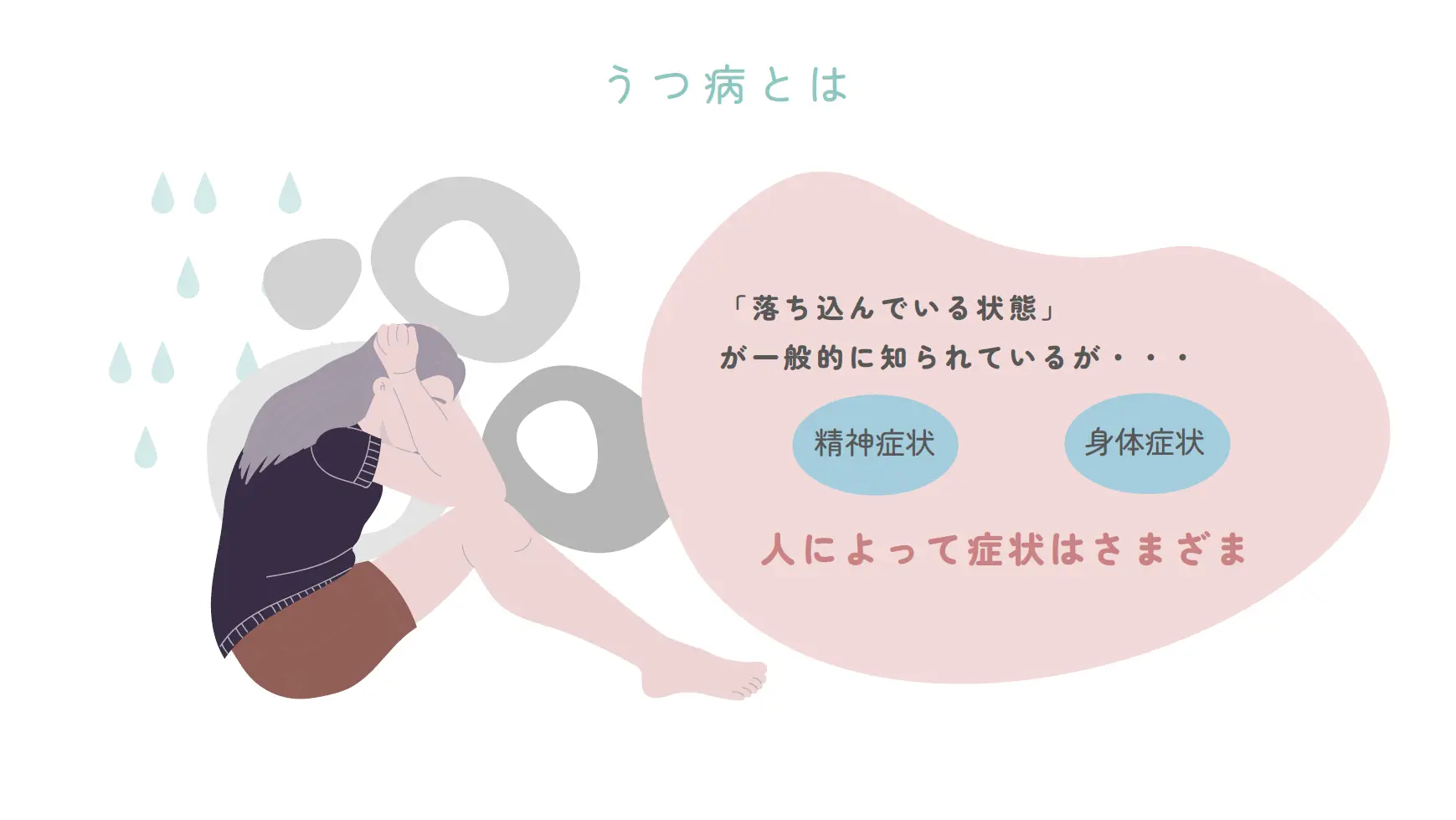

うつ病とは

うつ病の症状と言えば、「落ち込んでいる状態」が一般的に知られていますが、ほかにも人によってさまざまな症状が見られます。 うつ病で見られる症状や、うつ病の種類について解説します。

うつ病で見られる症状

うつ病の症状には個人差がありますが、「精神症状」と「身体症状」の2つに分けられます。

精神症状

うつ病の精神症状には、下記のようなものがあります。

抑うつ気分

うつ病における精神症状の代表的な症状は「抑うつ気分」です。なんとなく気分が落ち込み、憂うつに感じたり、悲しい気持ちになったりするのが特徴です。

集中力や思考力の低下

集中力や思考力が低下することで、物事を効率的に進められなくなり、普段の生活や仕事などに影響が出ます。思考とともに動きもだんだん鈍くなり、自分に自信が持てない、前向きに物事に取り組めないといった悪循環に陥りやすくなります。

過度な自責感

過度に劣等感や自責感が強まるのも、うつ病の重要な症状です。希望が持てなかったり、必要以上に自分を責めるようになったりと、思考が悲観的になります。

意欲の喪失・低下

物事に対しての意欲が著しく低下し、以前なら興味を持てたことに興味を感じなくなります。また、服装や身だしなみに関心がもてなくなるのも、うつ病の特徴的な症状のひとつです。

強い焦燥感

不安・焦りなどの強い焦燥感を感じるのも、うつ病の症状のひとつです。そのため、動作や思考が鈍くなる一方で、イライラして落ち着かず、理由もなくソワソワと動き回ったり、早口になったりすることがあります。

希死念慮・自殺企図

自殺者の多くは直前に心の病を抱えており、その中でも特にうつ病の人が多いことがわかっています。うつ病になると、「生きているのがつらい」「死にたい」「いなくなってしまいたい」といった希死念慮を持ったり、実際に自殺を図ろうとしたりすることがあります。

身体症状

うつ病の身体症状には、下記のようなものがあります。

睡眠障害

うつ病の多くの方に現れるのが、睡眠障害です。症状は早朝覚醒や入眠困難、熟眠障害が主となりますが、一方で、過眠の症状が出る方もいます。睡眠障害により身体の疲れが蓄積され、心のバランスが崩れるという悪循環となっていきます。

食欲の低下

意欲の低下に伴い、食欲が低下が見られるのも、うつ病の特徴です。消化器官がストレスの影響を受けやすいことも拍車をかけ、急激な体重の減少が見られることもあります。一方で、食べ過ぎを自制できない「過食障害」が症状として現れる場合もあります。

倦怠感・疲労感

うつ病では心身のエネルギーが枯渇することにより、強い倦怠感や疲労感を感じます。すぐに疲れを感じる、必要以上に体力を消耗するなどの症状が現れ、着替えや歯磨きなどの日常的な動作でもひどく疲れを感じるようになります。

さまざまな自律神経失調症状

自律神経のバランスが乱れることにより緊張すべきときに緊張できなかったり、反対に過緊張状態になったりするのも、うつ病の症状のひとつです。頭痛やめまい、動機、口の渇きなどの自律神経失調症状が現れます。

うつ病の種類

うつ病は症状によって種類が分類されます。ここでは、6つの種類に分けて解説します。

メランコリー型うつ病

一般的に典型的なうつ病と言われるのが、メランコリー型うつ病です。「メランコリー」とは「気がふさぐこと」や「憂うつ」という意味で、メランコリー型うつ病では抑うつ気分や過度な自責感、睡眠障害、食欲の低下などの症状が現れます。 環境要因と性格傾向、遺伝的な体質などが原因と言われています。

非定型うつ病(通称:新型うつ病)

非定型うつ病は「新型うつ病」とも呼ばれ、典型的なうつ病とは症状・特徴がさまざまな点で異なるため、周囲に気づかれにくい特性をもっています。 要因は性格的傾向や遺伝が関与していると言われています。 日常の出来事によって気分が浮き沈みする「気分反応性」が大きな特徴です。加えて過食や過眠、感情が過敏になるなどの症状が現れます。 周囲からは「怠けている」「甘えている」と思われがちですが、本人は非常に苦しんでおり、自死につながることもあります。

双極性障害(躁うつ病)

双極性障害は「躁うつ病」とも呼ばれ、うつ病の一種と認識されてることも多いですが、実はうつ病とは違う病気です。極端な気分の高揚と落ち込みが交互に現れるのが特徴で、希死念慮にとらわれるケースもあります。 原因は遺伝が関与していると考えられています。 うつ病とは治療薬が異なりますが、うつ状態が双極性障害によるものなのか、うつ病によるものなのか区別が難しいため、注意が必要です。

季節型うつ病

季節型うつ病は非定型うつ病の一種で、特定の季節に発症します。 季節型うつ病では秋冬に発症する冬季うつが典型的ですが、夏季や梅雨など、ほかの季節に発症することもあります。 主な要因として考えられているのが、日照時間の不足です。 症状は気分の落ち込み、過眠、過食(体重増加)、集中力や思考の低下などが多くみられます。

産後うつ

産後うつは、出産女性の約10〜15%が発症します。通常産後数ヶ月以内に発症するとされていましたが、2021年の東北大学の研究では、産後1年経過しても発症することがわかりました。 ホルモンバランスの急激な変化や睡眠不足が要因と言われています。 症状は気分の落ち込みや不眠、集中力や思考の低下、自分の赤ちゃんへの無関心などです。産後数日以内に発症して短期間で治まる「マタニティブルー」と区別する必要があります。

仮面うつ病

仮面うつ病では、こころではなく身体に症状が現れるのが特徴です。 原因は環境要因や遺伝が関与していると言われています。 頭痛や倦怠感、肩こり、腰痛や腹痛などの身体症状が現れ、精神症状が見えにくいことから、病名に「仮面」がつけられています。本人もうつ病と自覚がしにくく、放置することで症状を悪化させてしまうため、注意が必要です。

うつ病の原因

続いて、うつ病の原因について解説します。 うつ病は過度なストレスがきっかけになることが多いとされていますが、同じ環境下でもなりやすいタイプやなりやすい人の特徴があります。

うつ病になりやすいタイプ・人の特徴

うつ病になりやすいタイプ・人には以下のような特徴があります。

循環気質

循環気質は、気分の高揚と憂うつが循環して揺れ動くのが特徴です。 ドイツの精神科医E.クレッチマーにより提唱され、躁うつ病になりやすいタイプのひとつとされています。 このタイプの方は社交的で親しみやすい反面、興奮しやすい、起こりやすいといった一面をもっています。

メランコリー親和型気質

メランコリー親和型気質はドイツのテレンバッハにより提唱された性格で、秩序を重んじる生真面目な方が多く、他人の評価を気にしすぎる傾向があります。 人と意見がぶつかることに苦手意識があり、人から頼まれると断れないタイプです。 また、規則やルールに従うことに安心感をもち、環境の変化やイレギュラーな出来事にストレスをためやすい傾向があります。 周囲からの信用度は高く社会的には重宝されますが、本人は疲れを溜め込み、うつ病を発症することがあります。

執着気質

執着気質は日本の下田光造により提唱された性格で、一度起こった感情が長い間持続するのが特徴です。 メランコリー親和型気質と同様、正義感や責任感が強く生真面目な性格の方に多いため、疲労に気が付かず頑張りすぎてしまうことでうつ病を発症することがあります。 また、完璧主義で自身や周囲への期待・要求も高く、それらが実現しないことで大きく失望し、うつ病を発症するケースもあります。

うつ病の人の顔つき

うつ病になると、顔つきにも変化が現れます。感情を表さずぼーっとしていたり、表情全体が暗くなったりする傾向があります。また、顔色も悪く、元気のない印象を受けることもあります。 あなたの周りの大切な人がうつ病にかかったときのサインとして知っておくと安心でしょう。

うつ病の治療

うつ病の治療は、具体的にどのように行うのでしょうか。 うつ病治療の種類と流れについてみていきましょう。

種類

休養・環境調整

うつ病の治療は、十分な休養が基本です。周りの環境から受けるストレスを極力減らし、無理のない環境を整えることが重要です。そのためには、例えば仕事や残業を減らす、家事や育児を分担するなど、周囲の方のサポートも当然必要になります。 うつ病の方は生真面目で周囲に迷惑をかけることを嫌う傾向があるため、周囲にお願いすることが難しく感じるかもしれませんが、休養はうつ病回復への近道です。主治医と相談しながら、しっかり休養をとれるように調整しましょう。 うつ病の治療は、「休養・環境調整」「薬物治療」「精神療法」の3種類の方法を中心に行います。うつ病は放置することで治りにくくなるため、診断されたらなるべく早く治療に取り掛かることが大切です。

薬物治療

うつ病の治療では、休養と合わせて薬による治療を行います。脳に作用する薬と聞くと抵抗感のある方もいるかもしれませんが、うつ病もほかの病気と同じで、適切な薬物を用いて治療を行う必要があるのです。 うつ病の治療には、基本としてSSRI、SNRI、NaSSAなどの「抗うつ薬」を用います。さらに効果を高めるために、患者の症状に合わせて「抗不安薬」や「睡眠導入薬」、「非定型抗精神病薬」などを組み合わせて使用することもあります。

精神療法

うつ病自体は休養と薬物治療で回復が見込めますが、うつ病回復後も本人の性格や気質が変化するわけではありません。よって、同じような環境下に置かれると、うつ病が再発する恐れは十分にあります。回復後の再発防止を目的として行うのが、精神療法です。 精神療法では、認知行動療法や対人関係療法などが代表的です。患者さんに合わせてそれぞれの問題を見直し、うつ病になりにくい思考パターンや行動パターンの取得を目指します。

流れ

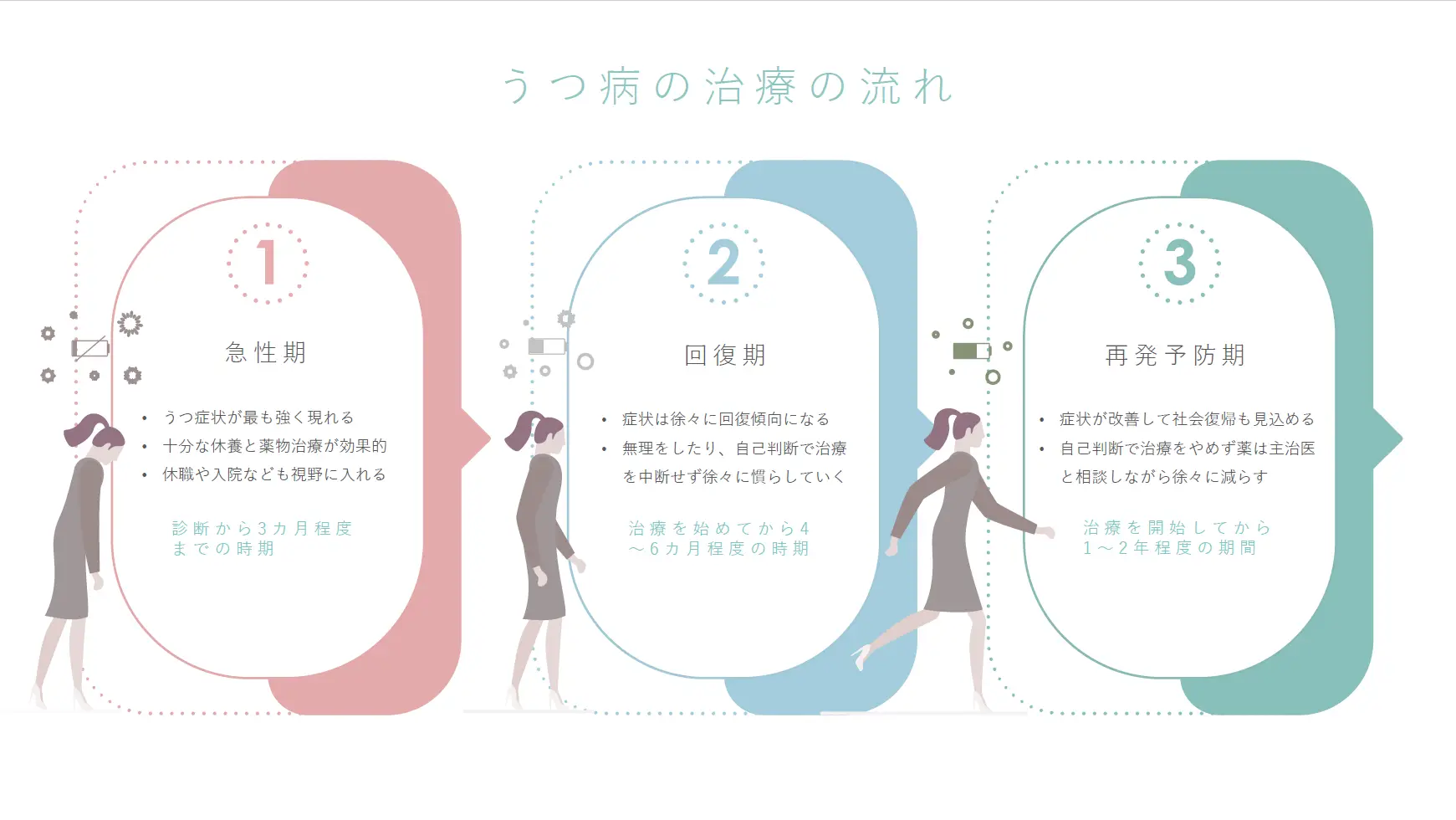

うつ病の治療は、「急性期」「回復期」「再発予防期」という流れで進められます。それぞれの過程における症状や効果的な治療などについて詳しく解説します。

急性期

うつ病の急性期では、気分の落ち込みや睡眠障害、食欲の低下など、うつ症状が最も強く現れます。個人差はありますが、一般的には診断から3カ月程度までの時期を指します。 この時期は、十分な休養と薬物治療が効果的です。患者さんの症状に合わせてしっかり休養がとれるよう、場合によっては休職や入院なども視野に入れ、周囲のサポートが特に重要となる時期です。

回復期

うつ病の回復期では、症状は徐々に回復傾向になります。一般的には治療を始めてから4〜6カ月程度の時期を指します。 調子がよいからと無理をしたり、自己判断で治療を中断したりしてしまうと、症状の悪化を招き、治療期間が長引いてしまう危険があるため注意が必要です。焦って元の生活に戻ろうとせず、日中の生活に徐々に慣らしていくことが大切です。

再発予防期

再発予防期は治療を開始してから1〜2年程度の期間のことを指します。この時期には症状が改善して社会復帰ができる方も増えます。完全な社会復帰を目指すには、主治医の指示に従い、薬物治療をしっかり続けることが大切です。 この時期に自己判断で薬の服用をストップしてしまうと、倦怠感やめまいなどの副作用が出たり、症状が悪化したりする危険があります。薬は主治医と相談しながら徐々に減らしていくようにしましょう。

まとめ

うつ病は症状が人によってさまざまで、本人も病気になかなか気が付けないこともあります。 早期治療が大切なため、症状やサインが少しでも見られたら、早めに当クリニックにご相談ください。

こころの不調

こころの不調

からだの不調

からだの不調

行動面の不調

行動面の不調